この記事で解決できるお悩み

この記事を書いた人

適当な目標設定はダメです。成果を出せる方法を解説しますね!

この記事では、会社で目標設定を立てるときのコツだけでなく、資格を取得するなどの目標設定をした時の考え方も解説をします。

例えば目標を『残業時間を少なくする事』にします。

「なぜ残業時間を少なくするんだろう?」と考えて、それは自分の時間を増やして「自己投資の時間」「趣味の時間」「仲間との時間」などの大事な時間を過ごすためです。

あくまでも残業を少なくすることは「手段」であり「目的」ではない事を理解しましょう。目標を立てて成功体験を積んで自信をつけましょうね!

なぜ目標を立てる必要があるか?

『目標立てるのは面倒だから、適当に決めるか』と考えてはいけません。目標を達成できなかった時は評価が下がる可能性があるので、高い目標は立てにくいです。

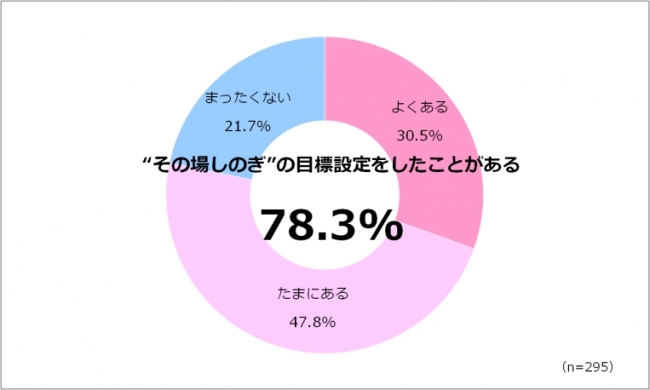

HRBrainが一般社員600人を対象に行ったアンケート調査で約78%の社員が「その場しのぎで目標設定をした事がある」と回答しました。

出典:HRBrain

この数字から見て分かる通り多くの人は『その場しのぎで目標を設定した事がある』と考えれます。わたしも会社が形式的に目標設定している時あり、その時は達成できる無難な目標を決めてしまいました。

目標を設定する理由を考える

『無難な目標を設定することに意味はあるか』を考える必要がある

多くの会社が何かしらの課題を持っていて、あなた自身も目標を設定して成長する事ができますよね。

過去を思い出してみましょう

あなたは過去の経験でこんなことを考えたことはありませんか?

- あの時勉強しておけばよかったな

- あの時もっと遊んでおけばよかったな

『あの時に戻れるなら戻りたい』そう思った時は、1年後のあなたを想像してください。

『目標を明確に考えてなかった』『どうせやるなら、ちゃんと考えればよかった』と後悔をした時は『あの頃に戻れるなら戻りたい』と強く思います。

人生で後悔はしたくない

将来を考えると、いま目標を立てないことは後悔する

前置きが長くなりました。まずは、目標を立てることによる『会社側のメリット』と『個人のメリット』を解説します!

設定理由①:会社側のメリット

会社側のメリットは『会社の方向性』と『従業員の方向性の関連性を取ること』です。

常に会社の方向性や価値観を発信している会社は少ないです。従業員はこんなことを感じています。

- 会社理念がない

- 会社が何を目標にしているのかわからない

- 従業員が会社に愛着がわかない

- 仕事に真剣に取り組めない

目標は大事

部活動で顧問が目標を設定しないと、記憶に鮮明に残る経験はできない

従業員にとって、会社の中で「頑張りたい!」と思う事ができるのは、会社が正しい方向性を示してくれた時です。

最高の形は「①会社が方向性を示してくれる」→「②従業員も同じ方向性の目標を立てる」→「③従業員の目標が明確にる」→「④社内が活気に満ち溢れる」です。

設定理由②:個人のメリット

個人のメリットは『成長する機会を作れる』ことです。

目標を達成できなくても『次は頑張ろう』で終わるかもしれません。しかし、あなたが『これを目標にします!』と決めて達成できない場合は、あなたの自信を失うかもしれません。

自信が身につく

あなたが今後もスキルを身につけたいという向上心があるのであれば目標を設定して達成する事に大きな意味があります。

設定理由③:筆者の体験談

ここで、わたしが過去に作成した目標について解説しますね!最初に成長できた目標は『業務マニュアルの作成』です。

担当した業務に『業務マニュアル』がなく、すべて口頭で引き継ぎがされていました。

人に依存する

さらに、引き継がれた内容を自分流に変えてしまって当初の目的がわからない資料もありましたよ。

マニュアルを作成する理由

そこで私は、担当している業務の業務マニュアルを作成してマニュアルをみれば誰でも業務ができるようにしました。

のちに解説しますが、目標設定の方法として『SMART』にあてはめました。

SMARTに当てはめる

- [S]業務マニュアルを作成して、誰でも同じ結果が残せるように仕組みを作る

- [M]業務マニュアルの精度が高ければ、質問なしで業務を進める事ができる

- [A]その業務を初めて見る人に、業務マニュアルを見てもらう

- [R]文章だけで、だれでも熟練者と同じ結果が出せる

- [T]1年という期間を目標とする

1年後には業務マニュアルが完成して、新しい人に引き継ぐ時はそのマニュアルを見てもらいました。

業務マニュアルは重要

業務マニュアルを作成すると、口頭の引き継ぎは不要になる

良くない例として、ある程度仕事になれると業務マニュアルを無視してその場の状況で判断する事があります。

その結果、過去と同じ事象が起きているのに違った処理をしている事があります。間違いが判明した時点でやるべきことがあります。

- 過去を思い出す

- 資料を作り直す

手直し作業は非常に時間がもったいないですよね。仕事の無駄な作業は手直し時間がほとんどです。

仕事が慣れてくると基本を忘れてしまうので、基本を思い出せるツールは必要だと感じました!

目標を立てる3つのツール

目標を立てる重要性は、経営学者であるP・F・ドラッカー氏が次のように発言しています。

何もかもできる組織はない。金があっても人がいない。優先順位が必要である。あらゆることを少しずつ手がけることは最悪である。いかなる成果もあげられない。間違った優先順位でも、ないよりはましである。

〜〜P・F・ドラッカー〜〜

組織は目標を設定して優先順をつけていく事が重要です。それでは、目標設定のツールを解説しますね!

ツール①:OKR

『OKR』とは【Objective and Key Result】の略称です。日本語では『目標』と『主要な結果』と訳されます。

『OKR』のメリットは会社・チーム・個人の目標を連動させやすいという点にあります。

パフォーマンスを連動して向上させる

目標(Objective)と成果指標(Key Results)を設定した後に運用して個人と組織のパフォーマンスを連動させる

ギリギリ目標を達成できないことが重要

少し背伸びしたギリギリの目標を設定することが重要です。数値としては、最終的な達成割合が60%から70%程度になるような目標設定が理想とされています。

目標達成した時にこれ以上に高い数値が実績として出てくる場合は大前提である「少し背伸びしたギリギリの目標」の設定が出来ていません。

『OKR』はGoogle社で採用していました。目標に向けてみんなが真剣に取り組むために、それぞれの目標を見られるように公開をして、目標に対して高い意識を持つ取り組みをしています。

スンダー・ピチャイの目標例

Google社のCEOスンダー・ピチャイは『OKR』を採用して目標を設定していました。

スンダー・ピチャイの目標例

- 1年目:Chromeブラウザのユーザー数を2,000万人に設定

- 2年目:Chromeブラウザのユーザー数を5,000万人に設定

- 3年目:Chromeブラウザのユーザー数を10,000万人に設定

この例は、Google社のCEOスンダー・ピチャイが過去に掲げた目標を例にしています。彼は2008年〜2010年にChromeのユーザー数を目標にしました。

- 1年目(2008年)の目標:2,000万人

⇒結果は1,000万人未満 - 2年目(2009年)の目標:5,000万人

⇒結果は3,700万人 - 3年目(2010年)の目標:10,000万人

⇒結果は11,100万人

これは最後に目標が達成できたから良いのではなく注意深く正しい目標を選び何年も追い続けた事です!

『OKR』の詳しい解説はTEDの『Why the secret to success is setting the right goals | John Doerr』で解説されています。100万回生を超える人気の動画ですよ。

ツール②:KPI・KGI

『KPI』は【Key Performance Indicators】の略で『重要業績評価指標』と呼ばれています。

分かりやすく説明すると組織の達成目標(売上高など)に対して、目標達成度合いを評価する評価指標です。

KPIは広く使われている

『KPI』を適切に設定することで目標が明確になりチーム内の方向性が統一されますよ。後に控える最終目標達成のための重要な要素にもなります。

似た単語で『KGI』があります。【Key Goal Indicator】の略で 『重要目標達成指標』と呼ばれています。

KPIとKGIの違い

- KPI→『中間目標』:目標を達成するための過程

- KGI→『最終目標』:ゴール

まずは『KGI』を決定し『KGI』を適切に分解して戦略としての『KPI』を定める必要がありますよ。

KPIとKGIの例

- KGI:早く帰れるようにする、残業時間を月40時間→20時間にする

- KPI:ダブり作業が多いので無駄をなくす

数値を含んだ目標が良いです。目標を決めたら一つ一つの無駄な作業を洗い出していきます。

ツール③:SMART

『SMART』はそれぞれの頭文字を5つのポイントとして表しています。

SMARTとは?

- Specific:具体的、分かりやすい

- Measurable:計測可能

- Achievable:同意して、達成可能な

- Relevant:関連性

- Time-bound:期限が明確、今日やる

これら5つの要素は、目標を達成するためにそれぞれの頭文字を取った言葉です。

SMARTの法則は目標達成の精度を格段に高めてくれる力を持っています。SMARTの法則を知っておくと『目標設定』や『目標達成』に活用できます。

SMARTの例

- [S]マニュアルを作成して、誰でも同じ結果が残せるように仕組みを作る

- [M]マニュアルの精度が高ければ、質問なしで業務を進める事ができる

- [A]その業務を初めて見る人に、マニュアルを見てもらう

- [R]文章だけで、だれでも熟練者と同じ結果が出せる

- [T]1年という期間を目標とする

この目標を設定して、1ヶ月単位で振り返りをすると見違える早さで仕事ができるようになりますよ。

多くの仕事は手直し時間で業務時間が長くなるので、正しいマニュアルが作成できれば業務時間を短縮できます。

目標が決まる3つのステップ

目標と立てる時は順番が重要になりますよ。『会社の目標』と『個人の目標』が違っていれば評価されないからです。

目標を達成できればあなたは成長しますがやるからには会社に評価されたいですよね。

『1.なぜ目標を立てるのか?』で解説した『会社の目標』と『個人の目標』の関連性を解説します。

ステップ①:会社全体の目標が決まる

最初に『会社全体の目標』を会社に決めてもらう必要があります。

先に個人の目標を設定しても、あとで会社の目標を決めて方向性が違った場合は、再度個人の目標を設定し直す必要があります。

先に会社の目標を知る

個人の目標で『教育訓練の強化』として、会社が『教育訓練費の削減』を目標にしたら相反する

会社の目標を変えるのは難しい

会社の目標が、あなたに納得できないかもしれません。しかし会社の目標を変える事は従業員では難しいです。まずは会社の目標を信じてみるのが良いですよ。

納得ができなければ相談

目標を決める期間が終わって、あなたが納得ができなければ上司に相談をして意見を伝える

会社は従業員とは違う視点で仕事をしているので、あなたの目標と方向性が違う事があります。

方向性が違うことが多くなった場合は我慢する必要はありません。あなたの考えに近い会社はたくさんあるので、転職を考えるのも良いです。

ステップ②:各部署の目標が決まる

会社の目標が決まった後に各部署の目標を設定します。まだ、個人の目標を決める段階ではありません。

部署の責任者の考えが重要になる

会社の目標と同じく各部署の責任者が『部署の最適化』を考えているので部署の目標を元に個人の目標を設定する必要があります。

目標が重複する場合がある

個人の目標で『書類の電子化』を考えても、上司がその目標を違う社員の目標とする場合がある

あなたの意見が通らない場合がある

上司の場合は多少の融通は聞きますが、あなたの意見が通らない事があります。上司の考えがあなたにとって納得できなかった場合、今後の関係性に影響が出てしまいます。

ただ、上司は従業員と違う視点で部署全体のことを考えているのでまずは上司の考えを受け入れてみるのが良いです。

ただ、今後も報告性が違う事が多くなった場合は、あなたの考えに近い会社はたくさんあるので、転職を考えるのも良いですよ。

ステップ③:個人の目標を決める

『会社の目標』と『各部署の目標』が決まった後に『個人の目標』を決めます。個人の目標はあなたの目標を達成した後の姿をイメージする必要があります。

目標達成した後の姿

- 自信に満ち溢れている姿

- 新しい知識が身について満足している姿

- 新たな挑戦をしている姿

その姿がイメージできる目標を設定しましょう。どんなに小さい事でもいいです。目標を設定して達成する事が大事なのです!

目標例は『6.目標設定の具体例』で解説しますね。

長期期間と短期期間の目標を立てる

多くの目標は1年後の目標を設定します。しかし1年を小さく区切って目標を立てないと途中で間に合わない可能性があります。

『目標の区切り方』を決めていきましょう!

目標①:長期目標を立てる

個人の目標は1年間で決めます。企業の事業年度と同じですね。目標の設定方法は『5.目標を立てる手順』で解説します。

目標は短距離走

目標設定で『点と点を結んで線にする』と例えられる事が多いです。アドラー心理学で有名な『嫌われる勇気』では少し違う表現をしています。

目標がチョークで引いた線になる

『嫌われる勇気』では自分の経験を『点と点を線を繋ぐ』のではなく『点と点が密接になって線に見える』と例えています。

チョークで線を引くと遠くで見ると線に見えますが近くで見ると点と点が密接になっていますよね。

一つ一つの点を意識して、業務目標に取り組んでいきましょう!

目標②:短期目標を立てる

業務を細分化して、業務目標を可能な限り細分化して優先順位を作ります。1ヶ月毎でもいいので、それぞれの月に達成させる目標を作成します。

徐々に速くなる

最初は目標を遅れてしまう事があるが、徐々にスピードが早くなる

目標を日頃から意識をして呼吸をするように無意識に行動ができる事が重要です。つぎに、目標を立てる手順を解説しますね。

目標を立てる5つのステップ

会社全体の目標が決まって、部署の目標が決まったら次は個人の目標を決める順番になります。

『あなたの決めた目標』と『他の人が決めた目標』を達成して部署の目標が最大限に成果を出せる状態が必要です。

あなたの目標を達成するためには、他の人の協力が必要な場合が多いですよ。その関連性を解説していきますね。

ステップ①:部署の問題点を個人で確認

『会社の目標』と『部署の目標』が決まった後に『あなたの目標』を決める必要があります。

あなたの目標は『経理部書内の残業時間を月40時間から20時間にする』と仮定しましょう。

次に部署の人員と話し合って『残業時間の月40時間に何をしているか』をまとめます。

他の人の業務を知ろう

同じ部署でも他の人がどんな業務をしているのか知らない場合が多い

経理業務については『経理の仕事内容を知っていますか?ベテラン経理が要約して解説【初心者】』で解説をしています。経理業務がどんな仕事をしているか理解できますよ。

ステップ②:個人で確認した課題を部署で発表

次にあなたが『業務時間を短縮できる業務』を発表します。

例えば、経理業務は資料が届かないと次に進めない業務がたくさんあります。部署内で頑張っても業務時間を短縮できない業務を洗い出しましょう。

業務改善が必要な業務

- 請求書を部門別に分けるための資料

- 給与計算

- 人件費振替の按分のもとになる資料

- 請求書が届かない

この中で経理部門で業務時間を短縮する事が難しい業務は、今回は見送りましょう。まずはできることから始めます。

ステップ③:問題点に部署で優先順位をつける

あなたが感じている問題点を発表して部署全体で発生している問題をまとめましょう!

その中で、とても時間がかかるけど改善をすれば大幅な業務があったとすれば、部署全員の知恵を絞って議論します。優先順位が高いですね!

精度は後で上げる

『すべての業務に、どれくらいの時間が改善できるか?』を正しく分類するのは困難

最初は精度が低くて良いので、問題点に優先順位をつけましょう。

改善業務が必要な業務の優先順位

- 優先順位2:請求書を部門別に分けるための資料

- 優先順位3:給与計算

- 優先順位1:人件費振替の按分のもとになる資料

- 優先順位4:請求書が届かない

次は優先順位をつけた業務の改善をしていきますね。

ステップ④:優先順位の高い問題解決を課題にする

優先順位をつけた後に部署内で『どういった手順で業務改善をするか?』を議論します。

議論する事で、今まで知らなかった『同じ部署の人の強み』が分かったりします。

それぞれの「強み」がわかった後に、改善業務に担当者を決めて責任を明確にしましょう。

責任感を持つ事が重要

責任を明確にすることは『責任を押し付ける』ではなく『責任感を持たすため』

それぞれの業務の改善方法を検討

業務改善が必要な4つの業務について、改善する方法があるかを検討していきましょう。

- 請求書を部門別に分けるための資料

- 給与計算

- 人件費振替の按分のもとになる資料

- 請求書が届かない

①請求書を部門別に分けるための資料

返答があり次第すぐに会計ソフトに反映できるように、事前に関数を使って準備する。

さらに振替データをCSVファイルにして、会計ソフトに自動で取り込めるようにする。

②給与計算

仕訳を登録する際に手で登録していた場合は、CSVファイルにして会計ソフトに自動で取り込めるようにする。

③人件費振替の按分のもとになる資料

仕訳を登録する際に手で登録していた場合は、CSVファイルにして会計ソフトに自動で取り込めるようにする。

④請求書が届かない

メールや電話で催促をする。業務短縮は難しいかもしれない。

『④請求書が届かない』は取引先の都合があるので業務短縮は難しそうです。

ここで『部署の目標』と『個人の目標』が決まりました。最後に目標が本当に必要かを再確認します。

ステップ⑤:課題が部署で解決が必要か再確認

それぞれの役割分担が決まったら最後に『課題が本当に問題を解決できるか?』を再度確認します。

議論をしていく中で、方向性がズレてしまう事があります。方向性がズレたまま進むとゴールもズレるので念には念を入れて最後の確認をしましょう!

何事においても目標がズレてしまうと、どんなに頑張ってもいい結果が出ませんよ。

正しい方法を理解する

『正しい方向』と『正しい努力』と『正しい量』ができると最大の効果が発揮される

次に具体的な3人が所属する経理部を仮定して、それぞれの目標を設定していきますね。

目標設定の具体例

『現状把握』→『課題を洗い出し』→『目標設定』の流れで進めていきますね。

順序①:目標設定に必要な現状を知る

経理部には3人所属しています。3人にはそれぞれ異なるスキルがあるので目標設定も異なります。

目標設定をする時はそれぞれのスキルに適した目標設定が必要になります。

- 鈴木さん:最近入社をした。簿記の知識はない。

- 佐藤さん:簿記の知識はあるが、感覚で業務をしてしまう。ミスが多い。

- 田中さん:簿記の知識があり、業務もミスなく進める。PC操作が得意。

組織では色々なスキルを持つ人が集まっています。それぞれのスキルを活かせる業務目標が必要になります。

順序②:目標設定に必要な課題を決定

次に現状で改善すべき業務を洗い出しましょう。

文書化されていれば分かりやすいですが特定の業務は特定の担当者しか知らない場合があるので、全て共有する必要があります。

3つの業務課題を決定

- 知識の不足を感じており、取引が発生するたびに手が止まる

- 月次の時にミスが多く確認作業に時間がかかり、残業時間が増えてる

- 月次・決算資料を紙で保管しており、場所と印刷代がコストとして発生

そこで3つの改善点に対して目標設定をして、現状を改善していきます。

順序③:目標の役割設定

それでは、それぞれの課題から目標を設定してきます。各人の『弱み』と『強み』を洗い出して、課題と結び付けましょう!

目標設定を決める

業務課題①:知識の不足を感じており、取引が発生するたびに手が止まる

- 問題点:入社したばかりで、「簿記の知識」と「経験」がない

- 解決方法:業務に必要な知識を身につけて、業務を経験をする

- 結果:調べる時間が減少して、業務がスムーズにできる

鈴木さんの目標設定を『業務に必要な簿記の知識を身につけて、その知識をもとに業務をする』とする。

業務課題②:月次の時にミスが多く確認作業に時間がかかり、残業時間が増えてしまう

- 問題点:慣れていない業務に対して、パニックになりミスが増える

- 解決方法:月次業務の業務マニュアルを見直して、現状に合わせて更新をする

- 結果:マニュアル通りに業務をして、ミスをなくせる

佐藤さんの目標設定を『月次業務マニュアルを見直す』とする。

業務課題③:月次・決算資料を紙で保管しており、場所と印刷代がコストとして発生

- 問題点:コスト削減が必要

- 解決方法:「PCの知識がある」から書類のデータ化を見直す。

- 結果:印刷代等のコスト削減ができる。

田中さんの目標設定を『業務に係るペーパレス化する』とする。

それぞれの目標が決まりました。それでは目標を達成するために「SMART」を設定します!

順序④:資格を取得

鈴木さんの業務目標をSMARTに当てはめてみましょう。

鈴木さんの目標

- [S]資格を取得して知識を増やす

- [M]資格に合格する

- [A]業務時間中に週5時間勉強する

- [R]知識の向上することにより、経営陣の問いに対応ができる

- [T]1年以内に取得

順序⑤:月次業務マニュアルを見直す

佐藤さんの業務目標をSMARTに当てはめてみましょう。

佐藤さんの目標

- [S]ミスをなくすため月次業務マニュアルを見直す

- [M]見直した業務マニュアルをもとに業務をすればミスがなくなる

- [A]毎月の月次で達成度を確認できる

- [R]ミスをなくすことで、正しい数値を報告できる

- [T]1年以内

順序⑥:ペーパーレス化

田中さんの業務目標をSMARTに当てはめてみましょう。

田中さんの目標

- [S]ペーパーレス化をして費用削減

- [M]紙書類で保管している月次資料をデータ化する

- [A]データを印刷して紙で保管していたので、データは存在している

- [R]部署の費用削減

- [T]1年以内

順序⑦:目標設定のまとめ

3人の業務目標がまとまりました。今回は1年間で経理部の3つの課題に対して目標設定をしました。

1年後にそれぞれの目標が達成されたか確認をして次回も同じように目標設定をして達成されたか確認します。

毎年見直す

目標達成は仕事では必ず必要なので、毎年更新する必要がある

新しい発見がある

部署内で目標設定をすると、他の社員が『どんな業務をしている』『どんな事が得意・不得意』であるかに気づきます。

お互いのことを知ろう

同じ環境で働いていてもお互いのことを知らない事が多い

お互いを知る事で、困っている時に助けたりミスが起こった時に『なぜ起こったか?』か理解しやすくなります。

これは本来の目的ではないですが一緒に働くのであれば、良い人間関係のほうが自分の知らない話ができて、価値観が広がりますよね。

長い時間一緒にいるので、会社の仲間と成長できる時間を過ごしましょう!

会社で目標設定するまとめ

目標を設定するということは『あなたのなりたい自分』に成長することです。目標を適当に設定しても時間は経過します。

同じ時間を過ごすのであれば『充実した時間を過ごしたな』と感じるのが良いとみんなが思います。

意識を変えることは難しいですが、変えることによって得られる体験は人生を豊かにするので、小さいことから始めてみましょう!

最後に心理学者ウイリアム・ジェイムズの有名な言葉を引用します。

- 心が変われば行動が変わる

- 行動が変われば習慣が変わる

- 習慣が変われば人格が変わる

- 人格が変われば運命が変わる